【5分で解説】レントゲン検査のしくみを現役診療放射線技師が解説

こんにちは、現役診療放射線技師のおたけです。

今回、レントゲン検査(単純X線検査)について5分で解説する記事を作成しました。

この記事を読むことで老若男女、ザックリとレントゲン検査とはどんなものなのかを理解することができます。

目次

レントゲン検査(正式には単純X線検査)とは?

一言でいうと、「病気を見つけるための放射線を使った写真撮影」です。

「放射線」というもの自体分からないと言う方もいるかと思いますがご安心ください。普段の生活に馴染みの深いものと繋げて解説していきます。

また、進化の過程をたどるとより分かりやすいので昔の検査から現代の検査を解説していきますね。

まずは、フィルムカメラから

まずは、フィルムカメラの仕組みからみていきましょう。

フィルムカメラは簡単にいうと、被写体(人、風景)からの光を材料に写真を作っています。

光を受けたフィルムは、被写体の情報を持っています。しかし、実はこの状態ではまだ人間が見ても写真とは分かりません。

ここから、現像(フィルムに薬液につける)という、簡単にいうと、仕上げ作業をすることで人間が目で見て分かる写真になります。

一昔前のレントゲン写真

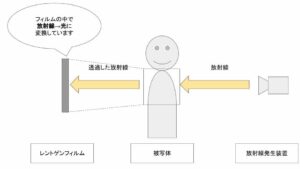

一方、一昔前のレントゲン写真もこれとかなり似ています。

違う点は、レントゲン写真では人体を透過した放射線を材料に写真を作っているということです。

レントゲン写真もフィルムカメラと同じく最後に現像をすることで人間が見ても分かる写真になります。

現代のカメラはどんな仕組み?

次に現代のカメラに移ります。スマホのカメラを例に見てみましょう。

先ほどのフィルムカメラでは、被写体の情報をフィルムで受け取りましたが、スマホのカメラでは画像センサーという機械で受け取ります。

もう少し詳しくいうと、このセンサーが光を電気信号に変換し、電気信号がスクリーン上で写真に変換されます。

現代のレントゲン検査

お待たせしました。それでは、みなさんが実際病院で遭遇するであろう現代のレントゲン検査についてみていきます。

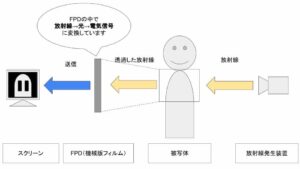

実は現代のレントゲン検査も、写真の作り方がスマホカメラとほとんど似ています。

現代のレントゲン写真ではフィルムではなく、FPD(フラットパネルディテクタ)という機械版フィルムを使用します。

見た目は、液晶がなくなった分厚いiPadみたいな感じで、サイズはいくつかあります。

このFPD(機械版フィルム)に放射線が当たることで、放射線を光へ、光を電気信号に変換し、スクリーン上で写真になります。

レントゲン写真の濃淡はどうやってつくるのか?

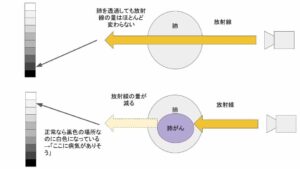

放射線は、骨にぶつかったときが1番止まりやすく、肺のような空気が多い臓器では止まらずに進み続けます。

このように体の中で放射線が透過しやすいもの、しにくいものが存在します。

透過しやすい、しにくいを利用して、写真に濃淡をつけていきます。

- 透過しやすいもの(肺(空気))→写真上、黒色で表現

- 透過しにくいもの(骨)→写真上、白色で表現

厳密にいうと、下の図のように透過しやすさに応じて段階をつけていきます。

病気はどうやってみつけるのか?

肺がんを例に考えてみましょう。

イメージしやすくするため、肺はほとんど空気で構成されていると考えます。

肺がんという物質がその肺(空気)の中に存在すると、そこで止まる放射線の量が多くなります。

つまり、黒色であるべきところが白色になることによって、「ここに病気がありそうだね」となります。

まとめ:レントゲン検査ってどんな検査?

- レントゲン検査は「病気を見つけるための放射線を使った写真撮影」

- レントゲン写真の作り方は、生活に馴染みのあるスマホのカメラやフィルムカメラの写真の作り方と似ているよ

- 放射線の透過しやすい、しにくいを利用して写真に濃淡をつけていくよ

- この濃淡を使って病気を探していくよ

日頃、よく分からないまま検査を受けられる方に遭遇します。

レントゲン検査は、比較的危険要素はない検査ですが、MRIなど、ある程度患者さんも知識がないと安全に検査ができない場合があります。

ぜひ皆様にも知っていただいて、納得して、安全に検査を受けて頂きたく記事を作成しました。

これからも皆様のためになる情報を発信していきます!それでは!!

リンク

より詳しくは日本放射線技術学会のサイトへ

記事を書いたのはおたけです。